भारतीय उपमहाद्वीप में आधुनिक अस्पतालों और चिकित्सा पद्धतियों के आगमन को अक्सर ब्रिटिश शासन से जोड़ा जाता है। लेकिन हालिया शोध और ऐतिहासिक दस्तावेज़ों के अनुसार, भारत में संगठित चिकित्सा, सर्जरी और जनस्वास्थ्य व्यवस्था ब्रिटिशों के आने से कई शताब्दियों पहले ही मौजूद थी।

प्राचीन विश्वविद्यालयों जैसे तक्षशिला (अब पाकिस्तान में) और नालंदा (बिहार में) में न केवल दर्शन, गणित और धर्म का अध्ययन होता था, बल्कि ये संस्थान स्वास्थ्य सेवा, शल्य चिकित्सा (सर्जरी) और नैदानिक प्रशिक्षण (क्लिनिकल ट्रेनिंग) के भी केंद्र थे।

सुश्रुत: शल्य चिकित्सा के जनक

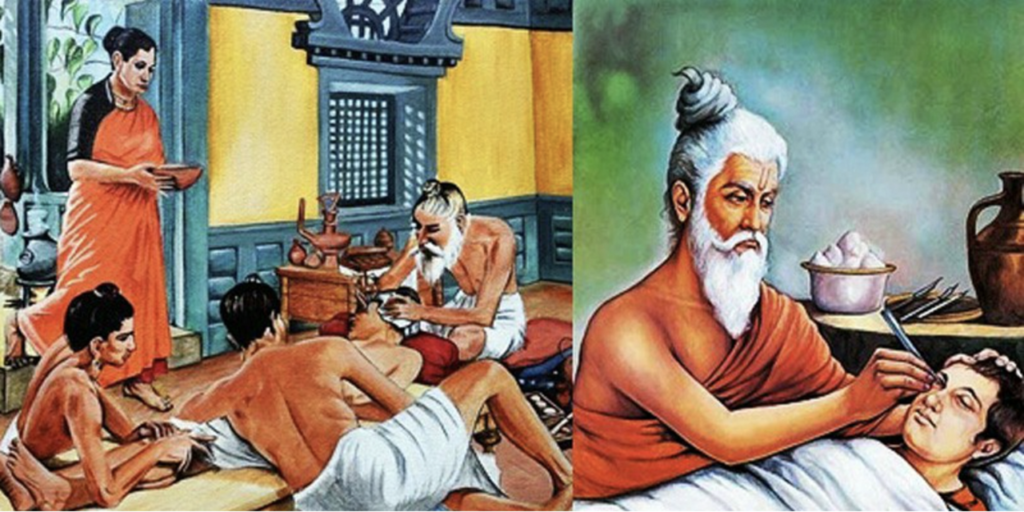

भारत की इस चिकित्सा परंपरा के केंद्र में हैं सुश्रुत, जिन्हें विश्व का “शल्य चिकित्सा का जनक” माना जाता है। उनकी रचना सुश्रुत संहिता न केवल आयुर्वेद की आधारशिला है, बल्कि इसमें 300 से अधिक शल्य प्रक्रियाएं, 120 से अधिक औजारों का वर्णन, और जटिल सर्जरी जैसे नाक पुनर्निर्माण (राइनोप्लास्टी), गर्भवती महिलाओं के लिए शल्य तकनीक, और मोतियाबिंद हटाने जैसी प्रक्रियाओं का उल्लेख भी मिलता है।

“सुश्रुत केवल चिकित्सक नहीं, वैज्ञानिक थे,” कहते हैं डॉ. रेखा सेन, जो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में चिकित्सा इतिहास की प्रोफेसर हैं। “उन्होंने शवों पर अध्ययन किया, विद्यार्थियों को प्रशिक्षण दिया और एनेस्थीसिया जैसी अवधारणाओं को शास्त्रों में दर्ज किया।”

तक्षशिला और नालंदा के अस्पताल

इन विश्वविद्यालयों में औषधालय, प्रसूति कक्ष, इनपेशेंट सेवा, और औषध निर्माण इकाइयां थीं। नालंदा में खुदाई के दौरान ऐसे भवन मिले हैं जो आयुर्वेदिक औषधालय और चिकित्सीय सेवा केंद्र रहे होंगे।

7वीं शताब्दी में चीन के पर्यटक ह्वेनसांग ने अपने यात्रा-वृत्तांत में नालंदा के अस्पतालों और चिकित्सा सेवाओं का जिक्र किया है, जहाँ भिक्षुओं और आम नागरिकों का इलाज किया जाता था। इनमें प्रसूति केंद्र, आयुर्वेदिक औषधियां, और ऋतुचार्य (मौसमी स्वास्थ्य प्रबंधन) का प्रावधान था।

एनेस्थीसिया और संक्रमण नियंत्रण

सुश्रुत संहिता में स्पष्ट वर्णन है कि शल्य चिकित्सा से पहले मद्य (शराब), भांग, और अन्य स्निग्ध औषधियों का उपयोग कर मरीजों को चेतनाहीन (अनकॉन्शियस) किया जाता था। यह आधुनिक एनेस्थीसिया की आदिम लेकिन प्रभावशाली विधि मानी जाती है।

साथ ही, औजारों को उबालने, घावों को क्षार से धोने, और सर्जरी के बाद विशिष्ट आहार देने जैसी प्रक्रियाएं संक्रमण नियंत्रण की सूझबूझ दर्शाती हैं।

“ये केवल परंपरा नहीं, व्यवस्थित चिकित्सा विज्ञान था,” कहते हैं डॉ. अभय वैद्य, एक आयुर्वेदिक सर्जन। “इसमें सिद्धांत, परीक्षण और नैतिकता—तीनों का समावेश था।”

इतिहास को फिर से पढ़ने का समय

औपनिवेशिक काल में भारतीय चिकित्सा परंपरा को ‘अवैज्ञानिक’ मानकर हाशिए पर रखा गया। लेकिन अब जब वैश्विक स्वास्थ्य जगत में इंटीग्रेटिव मेडिसिन को मान्यता मिल रही है, तो सुश्रुत और नालंदा जैसे नाम दोबारा चिकित्सा विमर्श में लौट रहे हैं।

आयुष मंत्रालय ने कई प्राचीन ग्रंथों के डिजिटलीकरण और वैज्ञानिक मानकों पर मूल्यांकन की प्रक्रिया शुरू की है ताकि पारंपरिक ज्ञान को आधुनिक चिकित्सा शिक्षा में समाहित किया जा सके।

इस पुनर्पाठ से स्पष्ट है कि भारत में चिकित्सा विज्ञान की नींव किसी बाहरी प्रभाव से नहीं, बल्कि स्वदेशी ज्ञान और विश्वविद्यालय प्रणाली से विकसित हुई थी—वो भी सैकड़ों साल पहले।